- 发布时间:2025-10-30 10:10:07

- 来源:央视网

- 中广网移动端

- 分享到

- 回到顶部

关键时期的关键部署,“十五五”规划建议中描绘出怎样的民生蓝图?巩固壮大实体经济根基,促进高质量充分就业,完善收入分配制度……未来5 年,我们该如何在发展中保障和改善民生,又如何在满足民生需求的过程中,持续拓展发展空间?

“十五五”规划起到承上启下的作用

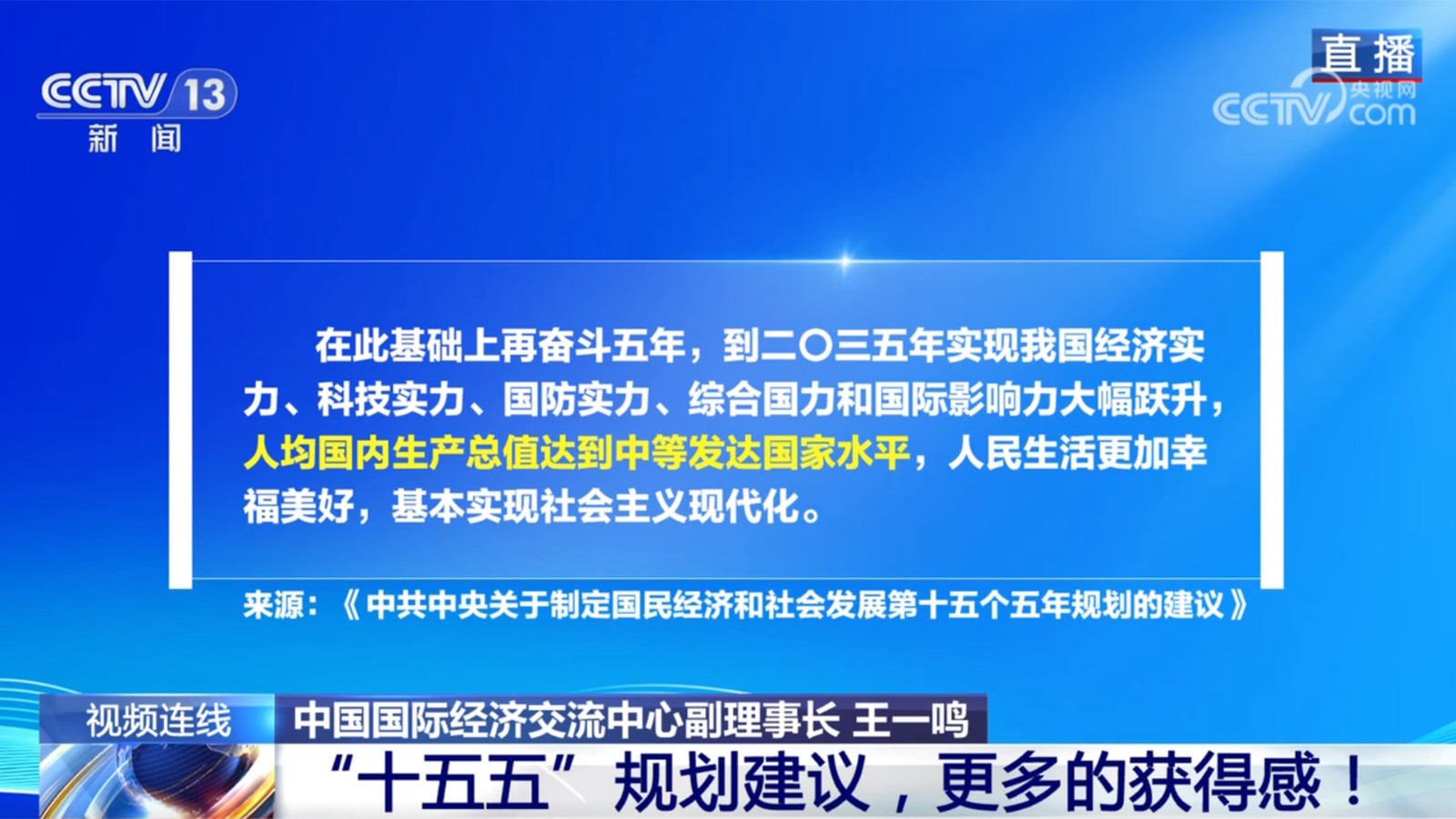

中国国际经济交流中心副理事长 王一鸣:从第一个五年计划到“十四五”规划已经七十多年了,一以贯之的主题就是要把我们国家建设成为社会主义现代化国家。“十五五”的定位是什么呢?最关键的就是承上启下。我们在全面建成小康社会以后,开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程,到2035年要基本实现社会主义现代化,这个十五年当中有三个五年规划,“十五五”规划正好在“十四五”和“十六五”之间,起到一个承上启下的作用。

每个五年规划,在我们历史进程中,都有特定的定位,也刻下了它特有的印记。马上要收官的“十四五”规划是一个打基础的五年规划。进入到这十五年的第二个五年规划,我们要夯实基础,同时也要朝着基本实现社会主义现代化目标全面发力,所以“十五五”规划归纳起来,它的历史定位就是承上启下,它要刻下的历史印记就是夯实基础,全面发力。

人均GDP达到中等发达国家水平 合理区间该是多少?

中国国际经济交流中心副理事长 王一鸣:国际上并没有对中等发达国家的明确定义,国内也有讨论,大多数观点认为,中等发达国家的门槛是人均GDP两万美元。2020年我们的人均GDP是1.01万美元,我们要在2035年这十五年里,达到两万美元,差不多人均GDP要翻一番。考虑到2022年开始,中国人口的绝对数量开始减少了,这意味着只要总量能够翻一番,人均量肯定就能翻一番。

“十四五”规划的前四年(2021—2024年),我们的GDP年均增长达到了5.5%。按照今年《政府工作报告》预期目标是5%来计算,“十四五”大体年均增长是5.4%。这样来看“十五五”期间,如果能够年均增长4.5%以上,“十六五”保持在4%以上,就能实现人均GDP翻一番,达到两万美元以上。

另外,国际比较是按现价美元,而且它是个动态的过程,所以我们要考虑三个因素。一个就是现在两万美元的标准,到2035年时,它还会有提高的空间。

第二,还要考虑价格的因素,因为(国际比较的人均GDP)是名义价格的比较,我们现在GDP是实际的价格,所以我们要让价格保持在合理区间。

第三,它还有汇率的因素,要通过经济发展、科技水平提高、产业竞争力增强,使我们的汇率能够保持在稳定的上升区间,这样我们就能确保实现目标。

未来五年我们高质量发展能达到什么水平?

中国国际经济交流中心副理事长 王一鸣:党的十九大报告中第一次明确提出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。这些年,我们推进高质量发展也取得了明显的进展。高质量发展就是体现新发展理念的发展,即“创新是第一动力,协调是内生特点,绿色是普遍形态,开放是必由之路,共享是根本目的”的发展。

未来五年,我们高质量发展能达到什么水平?《建议》稿里也做了充分的阐释。

创新方面,原创能力、基础研究要有新的突破,重点领域关键核心技术攻关取得突破,使得我们自立自强的水平大幅度提升。

协调领域,我们区域发展的协调性、联动性会进一步增强,优势互补的区域经济格局能够进一步形成。

绿色方面,2030年碳达峰的目标要实现,污染物排放总量能够逐步减少。

开放领域,制度型开放要取得进展,我们的规则、规制、标准管理能够跟国际更好接轨。

共享领域,我们中等收入群体会进一步扩大,社保体系会进一步健全,公共服务均等化水平能够进一步提升。

实体经济对中国经济发展起到根本作用

中国国际经济交流中心副理事长 王一鸣:中国经济是靠实体经济起步的,走向未来,我们还是要靠实体经济。这个阶段,实体经济对中国经济发展起到根本作用。

关于实体经济,《建议》稿也提到,重点是要“构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系”。中国的制造业增加值占全球比重已经接近30%,过去十五年都处在世界第一。同时,这些年我们的制造业规模也在不断扩大,全球504种主要工业品里,中国一半以上的规模都是世界第一,而且质量和水平也在迅速提升。比如,我国工业机器人的新增装机量,占到全球一半以上。

很多产品,过去我们自己是不能生产的,比如核磁共振仪,过去都是来自通用、西门子、飞利浦这些公司,价格比较高。这些年,国内也涌现出一些具有竞争力的企业,比如联影、东软、迈瑞等,而且我们的性价比还比较高,所以我们制造业的竞争力也在提升。

说到中国的制造业,过去我们更多依靠劳动力低成本优势。而这些年,我们的制造业也发生了根本变化,我把它叫作综合的优势在形成。

● 超大规模市场优势,能够摊薄制造业生产、物流、研发、营销的成本。

● 完整产业链优势,能够提高配套能力,降低综合成本。

● 人才资源优势,我们每年工科大学毕业生的数量,是世界其他国家的总和,这是我们最大的一个自主变量。

● 新能源优势,我们的新能源装机占我们总装机的50%以上。

这些综合优势正在形成,对于我们制造业的未来,对于实体经济,我们还可以充满信心。

- 免责信息:本网站没有经营性质和盈利属性。本网站摘录或转载的属于第三方的信息,目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。 如其他媒体、网站或个人擅自转载使用,请自负版权等法律责任。如有本网转载且涉及到版权问题的,请联系删除。