- 发布时间:2025-07-27 08:21:19

- 来源:中广网

- 作者:李正品

- 中广网移动端

- 分享到

- 回到顶部

正品老家在老巩县北边洛水和黄河交汇之处,古称洛汭。今年,适逢中国抗战暨世界反法西斯战争胜利八十周年。家中的父亲伯夫两位姑夫两位姨夫戎装铁马,和入侵的鬼子拼过生死。哥哥曾反复叮嘱,记下他们吧,我们如果不写,不会有人再去写了,更不会想起他们曾是那个年月的一代骄子。

出鳌岭巩县城南门,沿陇海铁路向东,下坡,从洋桥下穿过,一里多一点,柏茂村我三姑家就到了。

柏茂原叫柏庙。以村口的马王庙,有一棵大如巨伞的古柏为名。

父亲对我讲,五六丈高的铁路大桥,横跨山涧之间。叫洋桥,起因是外国人设计建造,他记事就有了。

我大姑李凤勤,姑父王生,住鲁村,跟伯父从军当弼马温,抗战结束后返家,无房无地,贫农成分。我二姑李凤俭,姑父王槐,家王河。姑和姑父都没见过,听说早年打仗不在的。唯一的女儿叫李冠珠,伯父起的名字,在我家长大上学,后出嫁到邻村。三姑李凤典,姑父韩邦俊,住柏庙村。四姑李绣纬,姑父张海量,家八里庄,1948年去了台湾。居住台南。

第一次见三姑犹如昨天。上小学前,我跟着父亲在自留地玩耍,那是菜地,父亲用那个猪八戒耙子在耧地,把翻过的菜田耧平,坷垃拢到一起,竖直耙子上下拍碎,再耧。作用是方便浇地,水道开口放水,没了坑坑洼洼,水面平,菜田吃水的高度一致,有利于各种农作物的生长管理。仓西祖祖辈辈种菜,对田地的要求很高,用父亲的话说,地里的土坷垃,他不知弯下腰捏碎过多少遍。

那天,一个比我哥大不少的城里人来到父亲身边说,七舅,耙地啊,准备种啥?没等父亲开口,我应声就说,爬地,还走地哩。趴地趴地,一连串的嚷嚷讥讽着来人,哈哈笑着,一个屁股敦,蹲在了地上。

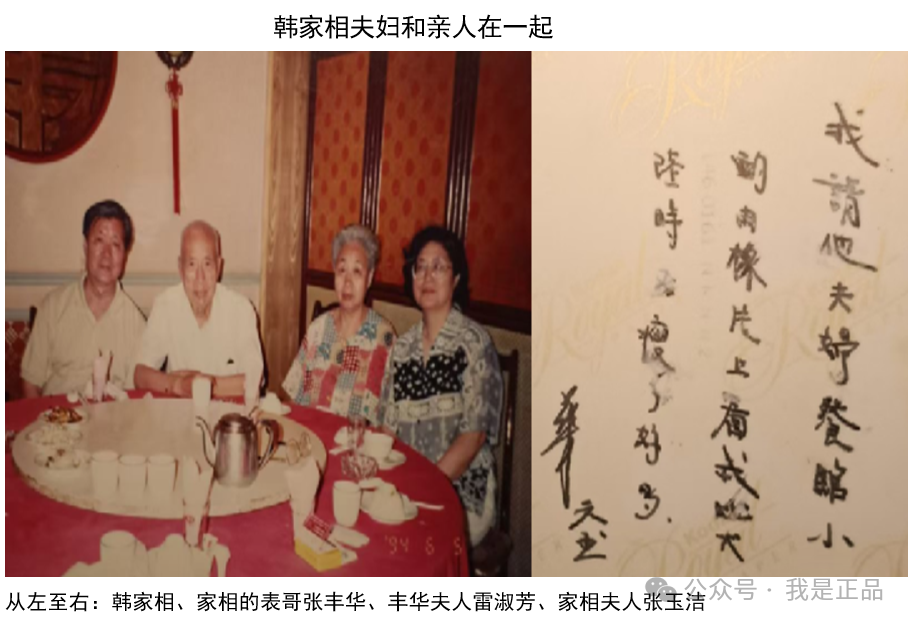

来人就是我三姑的儿子韩家相,清华大学毕业,一直在北京国子监规划设计院工作的表哥。初次见面特别吧。回到家,见到了三姑三姑夫还有一位低矮的中年女人。我爸也让我叫姑。

如果我说,三姑夫见过周总理朱老总,我都觉着是胡抡。

说三姑夫曾参加过多次国宴,也会感觉是瞎吹牛。

说三姑夫,有三位夫人,还有位是日本人,鬼都难相信。

如果说三姑父……

但,现实的确如此。

三姑家是被清退回原籍的,因多年在外,家中无立足存身之处。

父亲领着人,把柏庙村口北边不远处,一个叫候地的小土窑清了清。装上门窗,村里亲友送来水缸旧桌破椅旧床等物件,家就安顿好了。窑洞口北侧是做饭用的简易灶火,窑洞中间有道隔子墙,前边是来人说话吃饭的地方,中间单砖墙仅仅能过个人,是无门的过道,上边永远吊着一块布档。再向里是睡觉的地方。正对面是姑姑横在窑中央,两头有半截柜紧挨窑墙的床,一看就是我们家的。左边隔子墙下,贴着墙壁的床是三姑父韩邦俊的。右边同样位置是那位日本姑姑的。床头有小窗,光线通过过道和小窗,让窑洞不再太暗。

我家只有父亲是10分的壮劳力。母亲下地只记5分,指望这,养活我哥我妹子三口,还要上学,很难。常年为吃饱肚子犯愁,母亲借粮已是常态。我不止一次遇到家境比我们好的,关上屋门吃饭,担心比我小的妹妹看着眼馋,直流口水。母亲借粮多次被轰,还时不时抛下一句:有这么过日子的么,天天来借,也不嫌丢人的话,刺的耳朵、心底发痛。我也曾把“我想吃黄窝窝”,刻在老院晒台的砖墙上,专门指给我十多岁的女儿去看。天天红薯汤,红薯馍没有红薯不能活的日子,玉米面黄窝窝都很稀罕。提一布兜烤熟的红薯上高中,拽一个茄子当午饭的时光,女儿根本不信。集市上,只要遇到烤红薯的,女儿和她娘疯了似的排队买,我的胃里却翻酸水,一眼都不想看。70年代初,我上高中基本不在学校吃住,原因就是家里交不起小麦和玉米,当着同学的面,无法在饭堂买饭吃饭。高中读书曾交麦子两回,每次也就20多斤。由亲戚家接济。

三姑比我们家好得多。让我高中晚自习后去他们家住。实在没饭吃很饿时,我只得去上一段。我姑总能让我吃饱喝好。每年春节前,我姑总会在娘家住上一段,吃住伯父家,我们全家五口的过年新衣,全有三姑置办,自己裁剪,在有缝纫机的乡亲家排队做。因而听到三姑三姑夫的事多一些。

那个叫李季花的日本姑姑是三姑取的名字,年龄相差十岁以上。姑。姑父,还有那个姑姑,不止一次对我说,老日投降那年,她一直在京城的街头要饭,晚上就在四合院的门前凑合。姑父在队伍上,三姑一人在家,不时把吃的穿的还有旧一些的被褥送她,家中有什么杂活也让她干,时间长了就住进了家里。我三姑认了干妹子,后来成了姑姑。

冬天,我就卷个被筒,睡在三姑床的另一端。三姑说像个大火炉,很暖和。

那个李季花的姑姑个子不高,但十分壮实,有用不完的力气,下地挑水拉架子车等等,所有出力气的家务活,用她的话来说都不算事儿。我高中毕业回村劳动,几年后恢复高考。力考大学,70年代后期上大学离家前夕,三姑去世。尔后没几年,姑父平反摘帽,重返京城。季花姑在恢复中日关系后,曾回日本探亲,后来再返北京,和三姑夫一起生活。

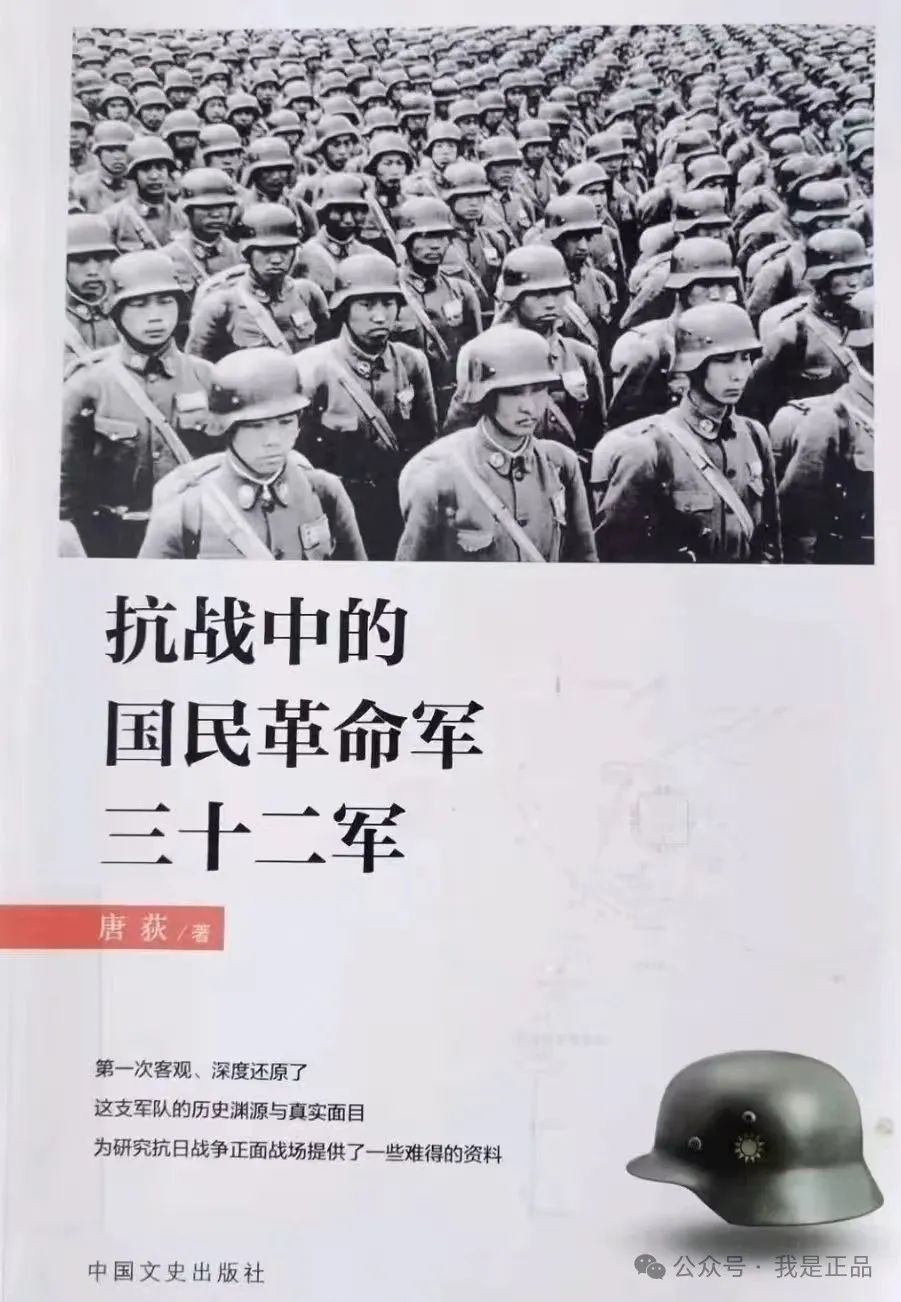

查阅《抗战中的国民革命军三十二军》《巩县志》《站街镇志》《巩县敌伪人员档案资料》《北京党政军字71699号》《豫省清办室开临代目1,卷9, 页50》等相关资料,对姑父韩邦俊的记载大致是这样的:韩邦俊,曾用名庸民,字润更。男,1905年5月生,家庭地主成分。巩县城关公社柏茂大队人,自幼攻读私塾,成绩优异,郑州中学毕业,离校后回巩县任柏庙区教育委员。1925年和我三姑成婚。1928年考入国民党南京军官学校,军需专业,校长蒋介石。1931年毕业后任国民党警军第六团中尉军需,同年年底调任32军军部上尉军需。据三姑夫讲,军长是商震上将。

姑父在32军军部一干就是十年,最难忘的是长城冷口关的战事。

姑父说,长城万里三百关,冷口关是很重要的关隘。日本侵略从东北开始,先占了关口,我们是把他们赶出去。临时拼凑的杂牌军,武器弹药不多,全靠甩手榴弹,拼大刀给鬼子干,上了一个师,黄师长带队,夜袭。分三路进攻,后勤补给也是三路跟进,三天夺回了冷口。那仗打得比较过瘾。以死伤八百多人的代价,几乎干完了鬼子的米山师团。

最有趣的是我这路的炮兵班,在长城的双梯子楼,竟然有一发炮弹打进了老日的炮管里,让日军的炮兵阵地一片火海。但,后边的战事就难多了。反扑的日本师团外加三个混成旅,冷口多次易手,他们的坦克装甲战机械火炮一齐翁上来,十分厉害,一片爆炸连着一片爆炸,根本就抬不起头,我们就是抱着整捆整捆的手榴弹拼死上,团长营长组成敢死队,带头,拼在最前。全军营以下的长官几乎全战死了,没有援军没有补充也无纵深防御,全凭一腔热血。为了防止被合围包饺子,只好撤退到滦河西岸。仗虽说战败了,但,这一迎头重击,彻底打破了鬼子不可战胜的神话,让32军声名大振。

我被河北正定乔装平民,偷袭日军炮兵阵地,炸毁日寇多门重炮感染着;被撤走一个军的漳河防线溃败而惋惜,为安阳火车站的守卫团,战到只剩下数十人而悲伤,更为枣庄峄城阻击战,团长战死,两个团都打没了而悲伤,为炮兵当步兵用,月下奇袭麒麟峰大获全胜而兴奋不已。是啊,肉搏白水街,他们是战魂,白刃拼刺,死也不曾倒下。反攻麒麟峰,千余名英灵没有留下一个名字,他们用血肉之躯筑成了中华民族的钢铁防线。

他们是抗击外敌侵略的真英雄,更是炎黄子孙的灵魂支柱,谱写了中国抗日史册的可歌可泣新辉煌。三姑夫迎着纷飞的弹片硝烟,无数上峰同伴的倒下,在老军长商震的精心栽培下,从少尉军需,进阶到中尉军需,一步步提升到少校中校上校军需主任。和他妻哥张相周一快,从32军起步,走进八年抗战,走进血与火的凤凰涅槃。

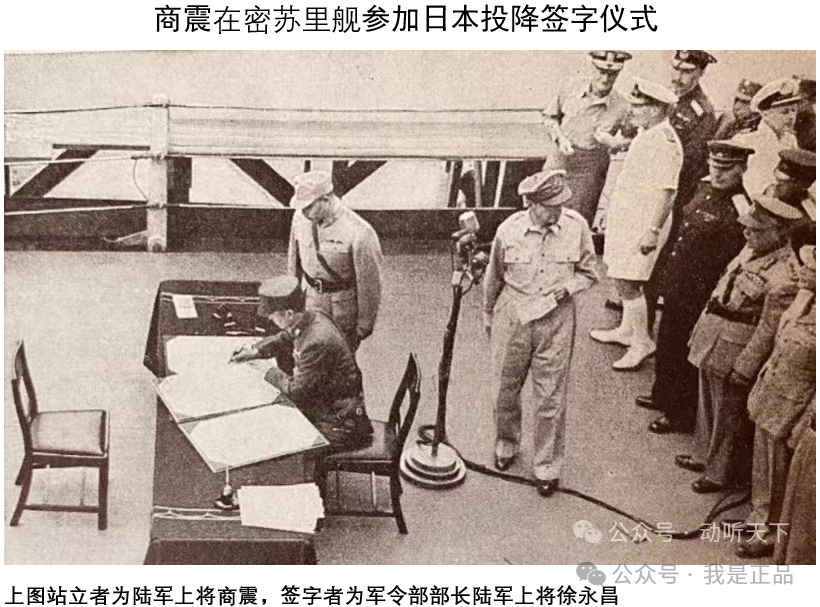

这里提及的商震将军,是想让大家知道,1945年9月2日上午9时,他曾代表中国,在密苏里舰上,曾陪同中国军令部部长、二级陆军上将徐永昌,出席日本向中国无条件投降的签字仪式。

查阅有关资料得知:商震(1888~1978年),字启予,河北省大城县苦水坞村人。国军二级陆军上将,晋绥军早期将领,亲手组建了32军,是首任军长。历任河北、山西、河南三省主席。第二十集团军总司令、第六战区司令长官,军事委员会办公厅主任、中国驻美军事代表团团长,国民政府参军长、中国驻日代表团团长等职。民国时期,在军事、政治、外交等领域,商震将军都有十分突出的表现。

据姑父讲,他离开32军回家,也是受到老军长商震的影响。那年,军部先后出了两位共产党,受老军长吩咐,他帮助做了一些撤离的琐事,然后受到了牵连。商震军长说是提升到了重庆,实际上被剥夺了部队指挥的实权。姑父回了巩县老家,经介绍,到东鲁乡出任乡长。

1944年5月日寇占领巩县县城,姑父以病为托词,休养闭门不出。修桥铺路建学校,还将柏庙村,改为柏茂村。那年9月,县城站街投资开办的麻绳铺,因进出被追击的抗日分子受连累,姑父只得离家出走。

柏茂三姑家南隔壁的大石窑,住着姑父的弟弟韩邦斌,只听说有家文家武家宝三个儿子,但我们的话极少,只给比我大一岁的家宝有过来往,还曾见过韩家相的姐姐韩家桢。满嘴的陕西鼻音很重的渥渥渥,我根本没明白说的啥。

我退休在家后,在黄埔后人QQ群,通过朋友介绍,认识了八里庄村的一位老者。他讲,张相周是他的五堂哥,认识同门的我四姑父四姑。话越说越多,越扯越长。但,万万没想到,他竟称我三姑夫韩邦俊为四姐夫。还说三姑的儿子韩家相,称他为七舅。我三姑明明仓西人,我父亲在本族13个堂兄堂弟中,排行老七,比我父亲大的都按照排序,是几,我称几伯父。比父亲小的,是几,我称几叔。同门上下,叫我父亲七哥七弟的,尊称七伯七叔的,出门姑姑们孩子称七舅者,多了去了。而他所说什么四姐七舅,哪跟哪啊。韩家相一直叫我父亲七舅。怎么又多了个张姓的七舅?

和他多天的絮叨,我才大致了解,渊源来自他的五堂哥,国军中将张相周。

张相周原名海,又名元宾,生于 1901 年,卒于 1972 年。保定军需学校毕业,在国军32军141师历任军需处长、少将处长,后升职中将总监、南京联合勤务总司令部高参等职。一直和共产党员来往密切。张相周唯一的妹妹叫张玉,是韩邦俊的第一夫人。生女儿韩家桢那年去世。我姑就成了第二夫人。他排行老七,张相周的七堂弟,孩子们叫他七舅无可非议,理所应当。

张相周故居

经他说道,我把三姑奚落姑父参加国宴没有合身的衣服穿,卫兵拦着没让进的笑话连在了一起。那是1974年9月中旬,侨居日本的商震回国,设宴邀请旧部下,我姑父在柏庙受邀赴京。姑姑翻来翻去就没有找到一件合身的衣服,只好把很老的旧衣,剪裁了一款新式样,到仓西借用我们同院的缝纫机做了做,这才进京。姑父回来说,因没穿正装,门卫硬是不让进,多亏遇到熟人,叫人说了说,才算了事。

抗战期间,三姑夫韩邦俊在巩县遇到麻烦,张玉的哥哥张相周出面相助,人之常情,顺理成章。三姑父就这样重返了国军,任职第五战区,第六兵站总监部经理处中校科长。1946年调任沈阳国民党第三兵站,任总监部中校库长,后提升上校库长。1948年辞去军职,到北京市开办中和铁厂。1956年初公私合营后,正式参加工作。

张相周

1945年抗战胜利后,张相周在沈阳任东三省中将军需总监。1947 年当选巩县籍国大代表。1948 年,任南京联合勤务总司令部高参,常驻广州,军管粤汉铁路局的事务。1949 年国共谈判时,周恩来派人去广州和张相周密约,策划部队起义之事,因内部泄密遭到全国通缉,无奈只好逃往巴西,经营一家大型面粉加工厂。

三姑和姑父曾对我说,被遣返原籍前两年,曾协助外交部,全力参与在巴西军事政变中无端受政治迫害,无理扣押我国9名外交人员的营救。

听姑父说的大意是:巴西的老总统已开始和中国和好,国家派出了外贸外交文化人员前去打前站,沟通协调。这档口,巴西发生了军事政变。老总统倒台了,新上台的总统极端敌视中国,以种种莫须有的罪名,扣押了我们的工作人员,还进行公开审理,判决。张相周在巴西人脉广泛,影响力较大,不少同僚朋友还在美国和台湾,对处理这起国际事件关系密切。

整整一年,姑父吃住在外交部,通过电报电话和张相周及其亲友沟通联络。在周总理,陈毅外长的直接领导下,协调组织87个国家的政要、法律人士、新闻记者、企业商人、文艺名人和宗教界朋友千余人,夜以继日的辛苦奔波,终于使被扣押被酷刑拷打的我方人员回到了祖国怀抱,李先念副总理和首都各界代表数千人,在首都机场举行仪式,欢迎他们胜利归来。

对于这些,张连升讲得更详细具体,很多当事人他都见过,说过。还给我转来了不少相关的文字图片和资料。

1991年,86岁的三姑夫韩邦俊撒手人寰。

2020年,三姑住过的小土窑被夷为平地。

2014年,84岁的韩 家相与世长辞。

2016年,93岁的韩家桢去世。

好在出生于1932年的张相周张玉的七弟还在,韩家桢韩家相的七舅还在,他,不仅思路清晰,反应敏捷,语句通达,一条微信都能写出千余字。

他叫张连升。

- 免责信息:本网站没有经营性质和盈利属性。本网站摘录或转载的属于第三方的信息,目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。 如其他媒体、网站或个人擅自转载使用,请自负版权等法律责任。如有本网转载且涉及到版权问题的,请联系删除。